Insights

Actualités estivales en droit de la concurrence et des pratiques restrictives

Sep 16, 2020Summary

L’été 2020 a été marqué par deux actualités significatives : l’une en matière de contrôle des concentrations et l’autre en matière de pratiques restrictives de concurrence.

- Le 28 août 2020, l’Autorité de la concurrence a, pour la première fois depuis sa création, interdit une opération de concentration. Cette opération portait sur la prise de contrôle d’un hypermarché de l’agglomération troyenne et les remèdes proposés n’étaient pas susceptibles de répondre aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité.

- Un peu plus tôt, la Cour de cassation a rendu un arrêt important, dans l’affaire Expedia, par lequel elle a confirmé que l’action du Ministre de l’Economie au titre de la lutte contre les pratiques restrictives de concurrence constitue bien une loi de police. Impossible donc de s’y soustraire par le biais d’une clause désignant une loi étrangère.

Actualités estivales en droit de la concurrence et des pratiques restrictives

L’été 2020 a été marqué par deux actualités significatives en matière de contrôle des concentrations et de pratiques restrictives. Le 28 août 2020, l’Autorité de la concurrence (l’« Autorité ») a, pour la première fois depuis sa création, interdit une opération de concentration portant sur la prise de contrôle d’un hypermarché de l’agglomération troyenne. Cette interdiction est motivée par l’inadéquation des remèdes proposés, insusceptibles selon l’Autorité de répondre aux préoccupations de concurrence identifiées (1).

Un peu plus tôt, la Cour de cassation a rendu un arrêt important dans l’affaire relative aux clauses de parité tarifaires imposées par Expedia à ses partenaires hôteliers. Par cet arrêt, dont la portée pourrait être étendue à toutes les pratiques restrictives de concurrence, la Cour de cassation a confirmé que l’action du Ministre de l’économie (le « Ministre ») constitue bien une loi de police ayant vocation à s’appliquer, même en présence d’une clause désignant une loi étrangère. Difficile donc d’y échapper (2).

1. Interdiction d’une opération de concentration par l’Autorité : une première en France

Le 7 juin 2019, le groupe Casino annonçait par voie de communiqué de presse la cession de plusieurs magasins, dont un hypermarché sous enseigne Géant Casino situé dans l’agglomération de Troyes1. La société Soditroy, qui exploite également un hypermarché sous enseigne E. Leclerc dans cette agglomération, et l’Association des centres distributeurs E. Leclerc (dont sont adhérents tous les exploitants de magasins E. Leclerc) entendaient prendre le contrôle conjoint de cet hypermarché, qui serait alors passé sous enseigne E. Leclerc.

C’est dans cette optique que les parties à la concentration ont notifié à l’automne 2019 leur projet à l’Autorité, laquelle a, compte tenu de certaines préoccupations de concurrence (sur lesquelles nous revenons ci-après), ouvert une phase d’examen approfondi (Phase II) le 24 octobre 2019.

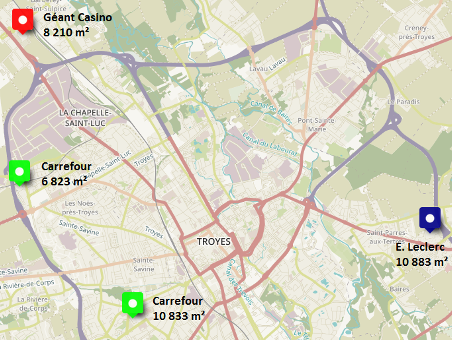

En effet, comme cela ressort de la carte ci-dessous, l’opération projetée aurait conduit à un passage de 3 à 2 enseignes d’hypermarché dans l’agglomération troyenne et à la création d’un duopole entre Carrefour et E. Leclerc.

Source : Autorité de la concurrence

Après avoir mené un test de marché auprès des différents acteurs présents sur cette zone géographique (hypermarchés, supermarchés, discompteurs, fournisseurs nationaux et locaux, etc.) et mené des sondages auprès des consommateurs concernés, l’Autorité a plus particulièrement identifié :

- Un risque d’effets unilatéraux qui se seraient traduits par des hausses de prix (ou de moindres baisses de prix) du fait de la disparition de la concurrence entre l’hypermarché E. Leclerc et l’hypermarché Géant Casino, et ce d’autant que l’Autorité avait observé un positionnement tarifaire plus élevé de ce dernier.

- Un risque d’effets coordonnés entre les hypermarchés Carrefour et Leclerc qui auraient pu aligner leurs comportements de manière tacite, et ce d’autant que le marché de la distribution au détail de produits de grande consommation est très transparent et que les deux enseignes auraient disposé de surfaces de vente équivalentes.

Afin d’obtenir l’autorisation de l’Autorité de mener à bien leur projet, les acquéreurs ont bien tenté de proposer des engagements comportementaux, consistant notamment en la réduction de la surface de vente de l’hypermarché Géant Casino, mais l’Autorité a considéré que ceux-ci ne permettaient pas de lever les préoccupations de concurrence identifiées, et qu’ils auraient en outre conduit à réduire l’offre disponible aux consommateurs.

Finalement, ce n’est que le 28 août 2020, soit après près d’un an d’examen, que l’Autorité a estimé qu’aucun remède satisfaisant n’était proposé et a interdit l’opération. Bien que le texte de cette décision n’ait pas encore été publié, trois observations peuvent d’ores et déjà être formulées :

- Tout d’abord, une telle décision est inédite en France, puisqu’aucune opération de concentration n’avait jusqu’alors été formellement interdite par l’Autorité. De telles interdictions d’opérations de concentrations ne sont pas légion au niveau européen, mais ces dix dernières années, la Commission a néanmoins interdit une dizaine de projets d’opérations de concentrations : entre Ryanair et Aer Lingus, entre HeidelbergCement, Scwhenk et Cemex, entre Siemens et Alstom, entre Tata Steel et ThyssenKrupp ou encore entre Téléfonica UK et Hutchison 3G UK.

Il est vrai qu’en pratique, lorsque les parties notifiantes constatent qu’elles ne sont pas en mesure de proposer des remèdes de nature à écarter les préoccupations de concurrence de l’Autorité, elles préfèrent procéder au retrait de la notification. C’est par exemple ce qui est arrivé un peu plus tôt cet été à l’occasion d’un projet de concentration dans le secteur des oléoducs2. Si une telle option a le mérite de la simplicité, elle ferme cependant la porte à la publication d’une décision, et donc à tout recours à l’encontre de la décision d’interdiction. En l’espèce, il sera intéressant de voir si les parties entendent contester l’analyse de l’Autorité devant le Conseil d’État.

Un tel recours a conduit, dans l’affaire Telefónica UK / Hutchison 3G UK évoquée ci-dessus, à l’annulation en mai 2020 par le Tribunal de l’Union Européenne de la décision par laquelle la Commission européenne avait refusé le projet d’acquisition3.

- Ensuite, on constate que la durée de la procédure a été particulièrement longue, même si les informations publiées à ce stade par l’Autorité ne permettent pas d’en identifier la cause. Cela est-il dû à l’incomplétude du dossier de notification ? À la longueur des négociations relatives aux mesures correctives potentielles ? La crise sanitaire du Covid-19 ? Toujours est-il qu’après avoir ouvert une Phase II le 24 octobre 2019, le délai de phase 2 de 65 jours ouvrés (qui peut néanmoins être suspendu par l’Autorité via la procédure dite « d’arrêt des pendules » en cas d’incomplétude du dossier) aurait dû expirer à la fin du mois de janvier 2020. Il est très fréquent que les délais d’examen d’une opération soient extrêmement longs. Cette affaire n’en est qu’une illustration. Cette contrainte temporelle doit parfaitement être intégrée par les entreprises projetant une opération.

- Enfin, sur le fond, il sera intéressant de regarder, lorsque la décision sera publiée, l’analyse menée par l’Autorité quant à la pression concurrentielle exercée sur les hypermarchés en question par les autres circuits de distribution (supermarchés, discompteurs, drives, etc.), dont il n’est pas fait état dans le communiqué de presse. En effet, il serait dommage qu’une vision trop dogmatique des définitions des marchés pertinents conduise, in fine, à la fermeture d’un établissement plutôt qu’à sa reprise, a fortiori en cette période de crise économique.

2. Affaire Expedia : une clause attributive de juridiction ne permet pas d’échapper au contrôle du Ministre de l’économie en matière de pratiques restrictives de concurrence

Alors que le secteur du tourisme traverse une crise sans précédent du fait de l’épidémie de Covid-19, les hôteliers trouveront peut-être une maigre consolation dans un arrêt du 8 juillet 2020 de la Cour de cassation (Cass. Com., 8 juillet 2020, 17-31.536). Cette dernière vient, en effet, de confirmer dans sa plus grande partie l’arrêt du 21 juin 2017 par lequel la Cour d’appel de Paris avait condamné le groupe Expedia à une amende civile de 2 millions d’euros pour avoir introduit des clauses de parité tarifaire dans ses contrats avec les hôteliers. Elle confirme, en conséquence, que l’action du Ministre au titre de la lutte contre les clauses de parité tarifaire, et vraisemblablement contre l’ensemble des pratiques restrictives de concurrence, constitue bien une loi de police dont il n’est pas possible de se soustraire au moyen d’une clause attributive de juridiction.

Pour rappel, en février 2011, à la suite d’une enquête de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraude (DGCCRF), le Ministre avait assigné devant le Tribunal de commerce de Paris plusieurs sociétés du groupe Expedia (qui propose à ses clients de réserver en ligne des hébergements dans des hôtels en France et à l’étranger) sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, III (qui permet au Ministre d’agir contre les pratiques restrictives de concurrence) en annulation de clauses de parité tarifaire et de clauses « de la dernière chambre disponible » présentes dans plusieurs contrats conclus entre Expedia et les hôteliers référencés sur la plateforme.

La clause de parité prévoyait plus particulièrement que l’hôtelier devait faire bénéficier automatiquement Expedia de conditions au moins aussi favorables que celles accordées aux autres réseaux de distribution (plateformes concurrentes, ventes par l'hôtelier sur son propre site internet, vente en direct, etc.), de sorte que les sociétés du groupe Expedia profitaient non seulement du tarif le plus bas pratiqué par l'hôtelier, mais également de tout avantage supplémentaire (petit-déjeuner gratuit, etc.). Par ailleurs, en application de la clause dite « de la dernière chambre disponible », quel que soit le nombre de chambres disponibles à la vente, l'hôtelier était tenu de proposer à Expedia sa dernière chambre disponible.

Préalablement à toute défense au fond, Expedia avait alors argué que l’action du Ministre n’était pas recevable à deux égards, puisque les contrats conclus avec les hôteliers :

- comportaient une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux anglais ; et

- désignaient la loi anglaise comme loi applicable à tout litige.

La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 21 juin 2017, n° 15/18784) ne l’avait pas entendu de cette oreille, et avait considéré :

- que l’action attribuée au Ministre était du ressort des juridictions nationales et que la clause attribuant la compétence aux juridictions britanniques lui était inopposable ; et

- que l’action du Ministre relevait de la matière délictuelle de sorte que le Ministre, tiers au contrat, ne pouvait se voir opposer une clause désignant une loi étrangère.

Le groupe Expedia s’était alors pourvu en cassation. Par un arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a donc confirmé, pour l’essentiel, l’arrêt d’appel.

S’agissant tout d’abord du fond et de l’appréciation des clauses litigieuses, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel après avoir rappelé que l’article L. 442-6, I, d) du Code de commerce disposait que sont nuls les clauses ou contrats prévoyant la possibilité de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. En revanche, la Cour de cassation censure la lecture faite par la Cour d’appel des clauses relatives à la dernière chambre disponible, qui imposent seulement aux hôteliers de permettre la réservation de la dernière chambre disponible par le site internet d’Expedia dans les conditions prévues pour d’autres canaux, mais n’imposent pas que la dernière chambre soit effectivement vendue par l’intermédiaire d’Expedia. Cette clause n’était donc pas significativement déséquilibrée. Mais il ne s’agit pas là de l’apport le plus important de l’arrêt.

En effet, s’agissant des arguments de procédure relatifs à la loi applicable, la Cour de cassation constate que le régime relatif aux délits civils se caractérise par l’intervention du Ministre pour la défense de l'ordre public. Pour les juges suprêmes, les moyens d’action dont celui-ci dispose, notamment pour solliciter le prononcé de sanctions civiles, illustrent précisément l'importance que les pouvoirs publics accordent à ces dispositions. Ainsi, les articles L. 442-6, I, 2 et II, d) du Code de commerce dans leur version applicable à la date du litige comportent des dispositions impératives qui constituent des lois de police dont l’application s'impose au juge saisi, sans qu’il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable.

Il est vrai que l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 est venue remodeler le titre du Code de commerce relatif aux pratiques restrictives, de sorte que les articles L. 442-6, I, 2 et II, d) du Code de commerce applicables au litige de l’espèce n’existent plus en tant que tels. Pour autant, aux termes du nouvel article L. 442-4 du Code de commerce, le Ministre est aujourd’hui compétent pour connaître des pratiques visées par les articles L. 442-1 (rupture brutale, déséquilibre significatif et avantages sans contrepartie), L. 442-2 (revente hors réseau), L. 442-3 (remises rétroactives), L. 442-7 (prix abusivement bas dans l’alimentaire) et L. 442-8 (enchères inversées) du même Code. Ainsi, la portée de l’arrêt de la Cour de cassation n’en est pas amoindrie, puisqu’on peut légitimement s’attendre à ce que cette motivation soit à l’avenir transposable à toutes les pratiques restrictives précitées contre lesquelles le Ministre peut agir.

Ainsi, la prudence s’impose aux opérateurs économiques étrangers concluant des contrats prévoyant l’applicabilité d’une loi étrangère, puisque le caractère impératif des dispositions précitées pourra être invoqué par leur cocontractant à l’occasion d’un contentieux initié en France.

1. Communiqué de presse du groupe Casino, 7 juin 2019.

2. Communiqué de presse de l’Autorité : « Oléoducs : l’Autorité prend acte du retrait de l’opération de prise de contrôle exclusif de Trapil par Pisto », 24 juillet 2020.

3. Communiqué de presse du Tribunal de l’Union européenne, 28 mai 2020.

Related Capabilities

-

Antitrust & Competition

-

Business & Commercial Disputes